甲田式断食療法を今に引き継ぐ

「森美智代・断食メソッド」ここに誕生!

最近は「断食ブーム」といわれ、プチ断食、座禅断食、ファスティングなどが、かつてないほど世の中を賑わせています。

でも、私が断食道場の神様と称された甲田先生に出会った35年前、断食はまだ珍しいものでした。

私は20代で不治の病といわれる脊髄小脳変性症にかかり、一時は歩行すら困難な状態になりました。

私のように、断食や超小食によって難病が治ることは珍しいことではありません。

持病のない方でも、肌や髪が本来の美しさをとり戻し、体が軽くなって頭が冴えわたっていくのを実感できると思います。

2015年4月、私は三重県名張市に引っ越し、住居を兼ねた「断食リトリート あわあわ」をはじめました。

「あわあわ」では、いきなり断食に入るのではなく、4日間をかけて少しずつ食事の量を減らしていきます。

そして3日間連続で断食に入り、少しずつ復食します。

そのため、3日間の断食ではありますが、正味11日間を要します。

少し、長いと感じられるかもしれませんが、断食の作法とはそういうものなのです。

断食を行うと、宿便排出されて「病気」や「不調」、「不快症状」が劇的に良くなるといわれています。

個人の体質や症状によって、宿便が出るまでの期間はそれぞれですが、早い人であれば断食を開始した当日から出はじめることもあります。

宿便って何だと思いますか?

医学的には、便秘によって長く腸内に滞留している古い便のことを指すそうです。

ですが、実際にはファイバースコープなどで大腸内を検査しても、宿便らしきものはほとんど見られません。

「便には余分な脂肪分や水銀、カドミウムなどの重金属、食品などの添加物が含まれている」そして体の不要物は、70%が腸から排泄されているというのです。

宿便には食べたものだけではなく、それ以外の体内の「毒」まで排泄してくれる作用があったわけです。

断食でさまざまな病気が治るのは、このためだったのですね。

ただ、皆さんに知っていてもらいたいのは、「宿便」は、体が浄化モードに入った「しるし」であり、一度出して「終わり」というものではないということです。

せっかくはじまったデトックスを途中でとめてしまわないためにも、断食後も少食を心掛け、「毒を溜めない健康な身体」を目指してほしいと思います。

体質・目的別「断食」メニューとレシピ

断食中の食事には、その人の目的や体質に合わせたさまざまなメニューがあります。ご家庭で断食をするときの参考にしてみてください。

①すまし汁断食

②重湯断食

③寒天断食

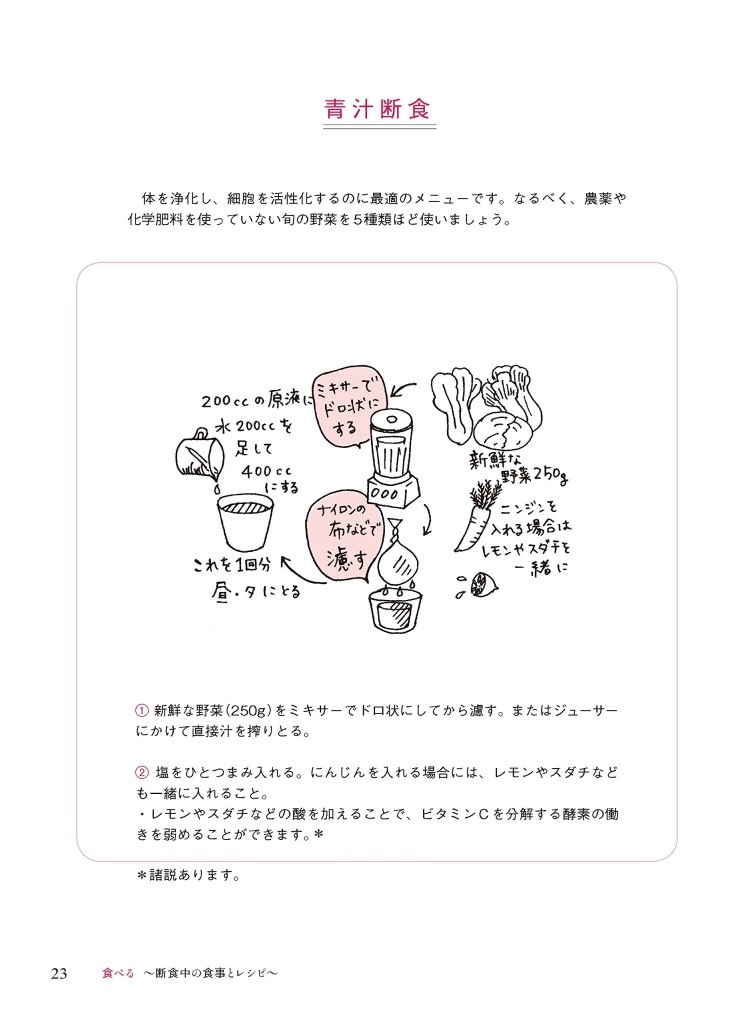

④青汁断食

⑤ドロ状青汁断食

⑥りんご断食 etc…

なぜなら、断食中には忘れられていた「食欲のスイッチ」が回復食を食べたことで「オン」になり、いっきに食べたい欲求にかられてしまうからです。

自宅断食で周囲に食べ物があふれている場合には、暴食に走りがち。

回復食が上手に摂れないのは、断食をする力量がまだ足りていない証拠です。

食欲がコントロールできれば、それ以外の多くの欲求もコントロールできると考えています。そして少食によって欲求が削ぎ落とされると、自分にとって、本当に必要なものが見えてきます。

本書は、「愛と慈悲の少食」「少食は世界を救う」という甲田先生の遺志を、広く皆さんに知っていただくために作りました。

断食道場に参加される方の教科書として、また、合宿には参加できない方が、ご自宅で断食をするときの参考書として、ご活用いただければ幸いです。

| 断食の教科書 (veggy Books) |

||||

|