第2章 ほんものの「だし」賛歌 より

1「だし算」でうま味の倍々ゲーム ◇「うま味成分」は次々に発見されるが

コンブに含まれるグルタミン酸、これが「うま味」の主成分であるということに気づいたのは、池田菊苗博士です。

湯豆腐を食べていて「うまい……」とうなずきながら、ハタと、「これは、コンブから出ているのではないか」と気づいたのです。

そして、コンブだしに含まれるグルタミン酸が、日本人が古くからなじんできたうま味の成分の―つであることを発見しました。

一九○八年のことです。

かれは「注意深くものを味わう人は、アスパラガス、トマト、チーズおよび肉の複雑な味のなかに共通な、しかし、まったく独特の味を見いだすであろう」とのべています。

なるほど、これらの食物をみると、グルタミン酸がそれぞれ含まれています(表7)

食品に含まれるグルタミン酸は、LI体と呼ばれるもののみで、ほとんどの野菜に含まれます。お茶のおいしさにも役割を果たしていました。

池田博士は、動物や植物のたんばく質から抽出したグル夕ミン酸を、アルカリの水酸化ナトリウムで中和してみました。

そして、ナトリウム塩にしてみると、これも、同様にうま味のもとになることを発見しました。「味の素」誕生の瞬間といえるでしょう。

自然なグルタミン酸を、金属元素ナトリウムと化学的に合成した。ですからこれを「化学調味料」と名づけたのです。

かつおぶしのだしの、プーンと鼻をくすぐるうま味の主成分は、また、コンブだしのグルタミン酸とは異なるものでした。

これを発見したのは、池田博士の弟子の、小玉新太郎博士で、一九一三年のことです。そのうま味成分は、五ーイノシン酸と呼ばれる物質です。

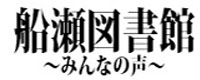

表8のように、昔からだしで利用されてきた、かつおぶしや煮干し、サンマなどの魚類に豊富に含まれいました。いろいろな肉にも含まれています。

シイタケだしのうま味のもとはグアニル酸です。あのプーンと山の風味のする独特な味わいです。

一九六○年、国中明博士によって発見され、シイタケだしのなかから、この五ーグアニル酸の抽出に成功しました。

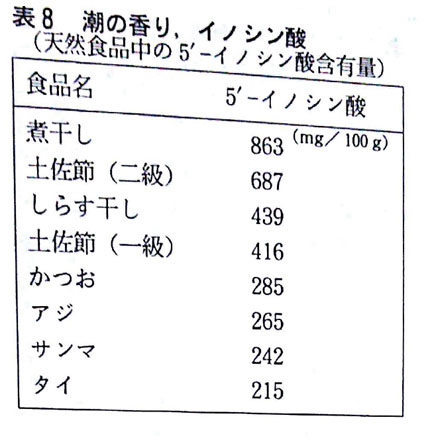

表9のように、きのこ類にゆたかに含まれていることがわかります。さらに、豚や牛肉にもいくぶん含まれていることが、おわかりでしょう。

しかし、だしの味はこれらの成分だけの味と考えるのは、あまりにも短絡的です。

そもそも、風味、味わいというものは数多くの成分が微妙複雑にからみあい、かつ芳香ふくいくとかもし出されるものです。

けっして、―つの物質でかたづくというものではないのです。

それを、純粋単純な化学物質として合成、商品化しようとしたところに、味の素(株)などのような化学調味料メーカーのあやまちがあったと思います。

自然の無言の教え「だし算」

もう―つ、忘れてならないことがあります。

コンブや野菜などのグルタミン酸は、「アミノ酸系」のうま味成分です。それにたいして、かつおや肉のイシン酸と、きのこ類のグアニル酸は「核酸系」のうま味成分です。

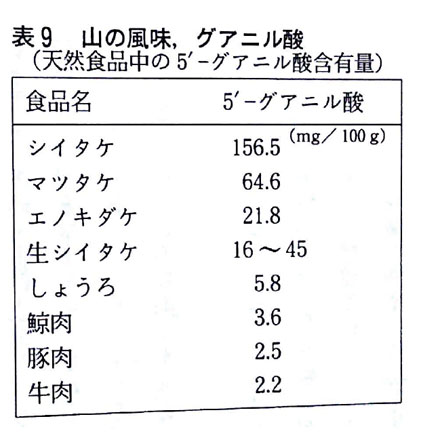

この「アミノ酸系」と「核酸系」のうま味成分は、かけあわせるとたいへんな相乗効果を発揮します。

単独なときにくらべて、どちらかをすこし足してやるとうま味が飛躍的に増すことがわかりました(図7)。

和風料理では、コンブとかつおぶしというふうにいっしょにだしをとります。この

”だし算“の効果を、調理人はふるくから知っていたのです。

植物性だしと、動物性だしを組み合わせることによって、はるかに充実したうま味がかもし出される。栄養価からも、充実したものになります。

かたよりなく、調和のとれた食生活をうながす、まさに自然の無言の教えを感じます。

◇「旬」にはうま味がグンとアップ

「目に青葉……」といえば、「初鰹」と受けるほど、初夏、活きのいいかつおの出ざかりです。

また、真夏の日ざかりの熟れたトマト、厳冬のハクサイなどほんとうにおいしいものです。これは、旬の食物ほど、本来のうま味が格段に増すからです。

調べてみると、旬にはうま味成分ぐんとふえています。

昔から日本人は、旬のものを大切に味わってきたのも、もっとも四季でおいしい季節を知っていたからです。

冬のトマト、夏場のハクサイなどが味気ないのは、ビニールハウスなどでの不自然な環境で育てられ、本来のうま味成分、栄養価がかくだんに落ちてしまっているからです。

旬の味わいを見なおしましょう。

よみがえれ! かつおぶし

◇化学式では解明できない文化の結晶

「外国の人に、日本の文化を問われたら、私は迷わず一本のかつおぶしを握って差しだす」胸をはったのは作家の丸元淑生氏です。

「西のチーズ、東のかつおぶし」といわれています。

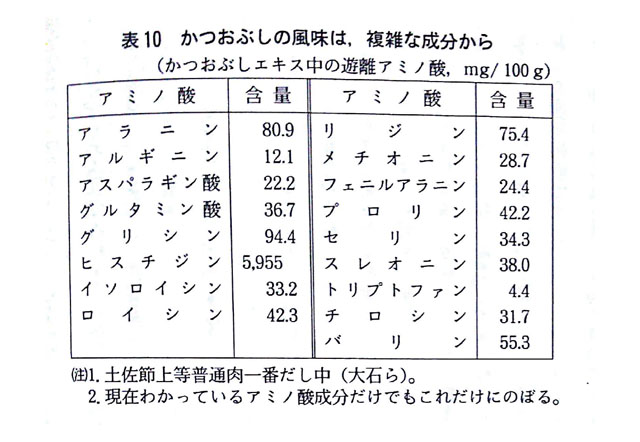

かつおぶしに含まれるアミノ酸はなんと三十数種類です。人体に必要な栄養素、八つの必須アミノ酸はすべて含まれています。

かつおぶしだしの汁を飲んだときの奥深い滋味は、これら数多くのアミノ酸の相乗効果の綾なせる味わいの世界です。

あのシュッシュッと削りたてのえもいわれぬ芳香は、化学式でもいまなお解明されていない、微細な数多くの未知なる構成成分が関わっているといわれます。

そして驚異的なその保存性、まさに、凝縮された東洋の叡智です。

いま、日本の味と香りの文化の原点として、かつおぶしが見なおされています。

この褐色で一見ぶこつな一本のかつおぶしが、いかに日本人庶民の暮らしにとけこんでいたか。

古来から祝い事の引き出物に、かつおぶしが必ず使われたことからも、うかがえます。

たとえば、かつおぶしの「雄翫」「距翫」を一対としてコンブやスルメとともに、結納、婚礼の引き出物として贈る風習が古くからありました。

また、江戸時代にはかつおぶしは、贈答品中の筆頭にあげられ、たとえば家を売買したときは町中の家々に、かつおぶしを贈るのが習わしであったとか。

これも、縁起ものとして珍重されていたからです。

その縁起の由来は、さかのぼること戦国期、北条氏綱が小田原沖で舟遊びのおり、一尾のかつおが、海上高く跳びはね舟に飛びこんできたことを「勝負に勝つ魚来り」と氏綱おおいに喜び、のちに彼はかつおぶを「勝男武士」と名づけて、出陣の折りの引き出物にしたといいます。

その銀鱗の跳躍する勇壮な姿に、武士のあり方を見たのでしょう。

| 自然流「だし」読本 |

||||

|