札幌の自然食品店「まほろば」主人 宮下周平 連載コラム

「美の在り処」まほろば主人

……2月に放映された「天才を育てた女房」は、数学者岡潔夫妻の半生を描いたTVドラマ。

岡先生が終生説き続けたのが『情緒』。その情緒哲学の洗礼を青年期に受けた。

情緒から見た『美』とは、いかなるものか。その激しくも深い洞察力、鋭い舌鋒は、歴史上の人物にも遠慮がない。

目の覚めるような美観を、今学ぶべき時である。………

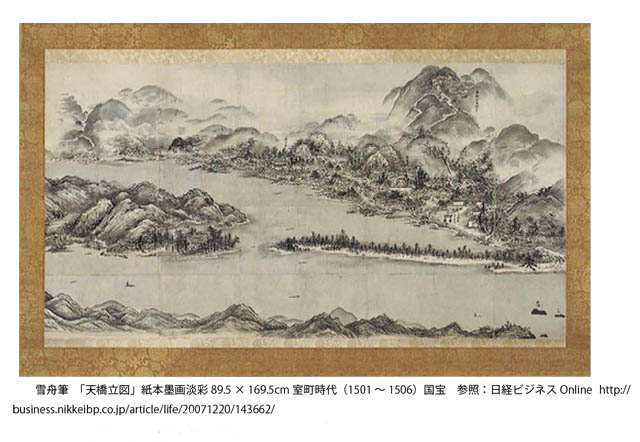

一、雪舟の画より

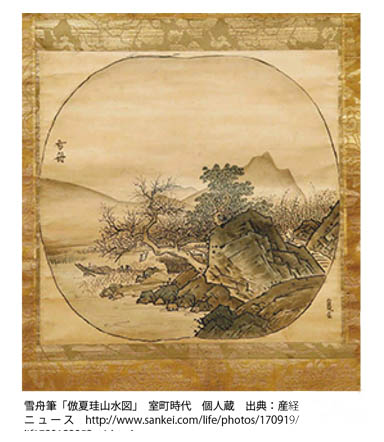

又も又、これもこれ、件(くだん)の三輪社長からある記事がメールされて来た。雪舟の画である。

84年ぶりに山口で発見されたとか。

国宝は、狩野永徳、俵屋宗達、尾形光琳で3つ、独り雪舟に至っては6つの指定。周囲が騒めき立っている。

題は「倣夏珪(ほうかけい)山水図」。

南宋の画人、夏珪の臨模である。色褪せもなく、写真を見る限り、なかなかの名品であろう。

ことに濃緑の色合いが時代を感じさせないほど映えて息を呑む。

思えば、室町期500年前の雪舟作が、世に出ることなく存在していること自体、不思議と言えば不思議だ。

世間では、手放しと言わずとも、すでに評価の定まっている雪舟に対して、口の挟めない権威というものがある。

ましてや目利きの少ない現代においてである。

これは、数学者・岡潔先生の話を持ち出すことになるが……。

若き日に聞いた、あの雪舟の国宝「天橋立図」も、先生が一刀両断に、「あれは観光ポスターだ!!」と辛辣に言い放ったのには、当時、甚だ驚愕したものだった。

学者が、異分野の芸術をこうも評価できるのか、断定できるのか。

ところが、『国家の品格』の著者・数学者藤原正彦氏は、天才数学者はどうして生まれるかの自問に、ある答えを見出していた。

それは「天才は美しい場所で生まれる」という絶対条件が必須である、と。

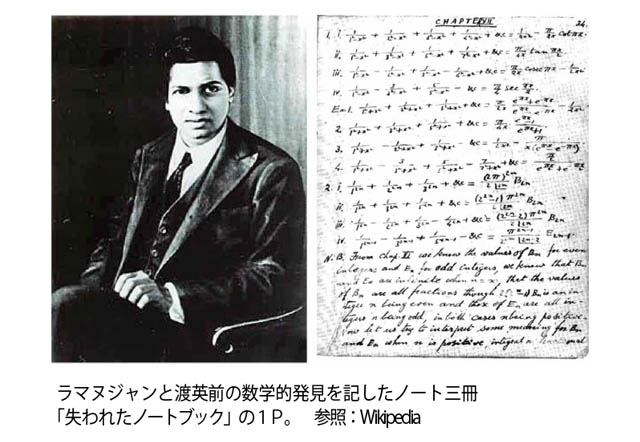

歴史的大天才・ラマヌジャン(Srinivasa Aiyangar Ramanujan、1887 ―1920)。彼は、高等教育も受けずに、日に幾つもの定理や数式を生み出し、その数4000に及んだ。

一数学者が、生涯に一つのそれを発見するか否かの率というのに。彼の故郷南インドのクンバコナムは、美しい自然と伝統的寺院や文化が横溢(おういつ)していた。

美しき公式と美しい自然は、切っても切れない表裏にあったのだ。

それは、例外なく天才と呼ばれる数学者・科学者の故郷はみな美景であった。

ニュートン然り、ハミルトン然り。生地の自然の中で五感を磨き上げた美感。その美意識があってこそ、世に譬えようもない見るも美しき数理が発見されたのだ。

岡先生は、和歌山県橋本市の紀見峠の絶景地で生を受け、類い稀なる美観を発達させて、世紀の難題「多変数解析関数論」の大発見に至った。まさに、数学は、芸術だった訳だ。

ヤクザな美術史家・評論家の到底立ち向かえる相手ではなかったのである。

さて、国宝という権威も、先生の前では形無しである。

対象が何であれ、良いものは良い、悪いものは悪いという、毀誉褒貶(きよほうへん)に阿(おもね)らない、人からどう思われようが、全く意に介せず、その率直な姿勢に瞠目(めをみは)る。

不動の美観は、不動の自信でもあった。何事も、人の評価、世間の建前に左右されず、自分の眼で正直に観ることの大切さを教えて頂いた。

この、青年時、心に刻まれた鮮烈な印象は、今なお残っている。

過去のものであれ、現代のものであれ、同じ地平線で、本質を見抜く眼力は、どの世界にも通じるものなのだ。

この眼光紙背に徹する評価の基準は、先生の場合、生来の本性と数学研究と佛道修行に磨きをかけたものだ。

その心眼の清澄さ、鋭さ、深さは、透徹した求道鍛錬の末のもので、後人の追従する所では、凡(およ)そなかった。

それは、意識を通さない観法であった。

悟りの境地が進むと、一瞬パッと見るだけで、すべてを解する。

これは佛の四大智恵の「妙観察智」に当たるが、余程心の境涯が進んでおられたと思う。これを頭頂葉、神の座の判断とも称されていた。

難しいことはさておき、要するに本当に良いものは、一片の疑いも生じさせない、という絶対の信を伴うのが特徴だ。

そして、その信は真情が納得せねば生まれない。これを古来「情緒」と呼び習わした。これを真の美という。

美とは、永遠の陰である。故に真善美、真理と善意がそこに介在せねば、美は成立しない、と。

現代近代、ましてや遠くにまで、堂々と雪舟批判をしたのは、後にも先にも岡先生お独りではなかろうか。

二、ピカソ

しかも、畳みかけるようにして、世界のピカソを「無明の達人」と決めつけたから、ファンはたまったものではない。

しかしながら、不思議とこのピカソ評に、反論異論を加えられる確信の人は誰一人としていなかったし、聞き及んでいない。

ピカソを美術評論家・高階秀爾氏は一言、「剽窃(ひょうせつ)」と称し、編集工学の松岡正剛氏は「擬(MODOKI)」と譬(たと)えた。

岡先生は、男女の愛や裸の画など、古来東洋には無い、美の基準、格調が違うと主張されて、美は悠久の調べを描かねば美ではない、と。

ピカソのように、次々と女性を取り換え、家を移し、スキャンダラスな私生活を繰り返す度に画風、スタルを一新させて、世の歓心を買い、賛美を受ける。それが如実に画に表れている。

これを無明という。「こんなもの、何故、人は尊ぶのか」と、宣(のたま)うのである。

西洋物の美術展覧会は長蛇の列をなすが、東洋のそれは、閑散として人が寄らない。

「全く日本人は分かっていない」と激怒するのである。

西洋文化の精粋、数学を窮(きわ)めた人が「西洋はトリビアル(瑣末(さまつ))、東洋はエッセンシャル(本質)」と、言うも憚らないのだ。

正直、私も驚いた。最晩年のピカソの自画像。まさに無明の目であろうか。

確かに今なお迷っている、苦海に彷徨(さまよ)っている眼(まなこ)である。

これを見て、気分が良くなるとは思えない。どんな技法の末かもしれぬが、彼は最期幸せであっただろうか。

芸術は、人に清涼感を与え、希望と光明を与えるもので、逆に「無明を押し付けるとは、何事か!!」と、叱責されるばかりでなかろうか。

三、評価

その道の専門家の評論査定は、経験学識の披瀝に終始する、つまり頭の解釈だが、岡先生の場合は、心眼で何事も直感的に語られていた。

私が若き日、仲間と集って先生の東京での講演後、ホテルの一室をお訊(たず)ねした。

招かれた時、皆の顔を、無言でジーと見つめられた、その時間の長さと、その目の印象が未だに忘れられない。

その青白く透み切った眼光の底に、この世のものとは思えない何かを感じていた。

それが余りにも崇高な輝きを放っていたので、言葉を失った。神の目のようなものを感じていたのだろう。

それで、私たちの器の底の底を見透(す)かされたようで、心底震え上がっていた。

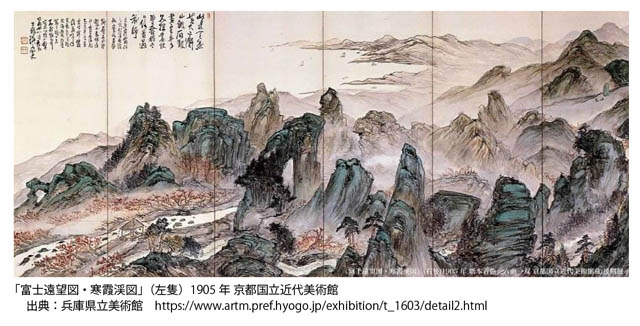

古きも新しきもない、有名も無名もない。古き雪舟であろうが、世界のピカソであろうが、それは容赦ない。鉄斎さえも、俗として濁りあり、天が見えてないと道破した。

ここに、『岡潔講演録』の中で、質疑応答の記録が残っている。紹介しよう。

本居宣長のあはれについて(1969年)

(質問) 山崎闇斎っていう人は良かったんですか。

(岡) いやいや、一人もいやしません。あの連中で、そんなもの誰がいるものか。本居宣長がどれくらい駄目だったか。

「あはれ」というのを知りたいと、それで『源氏物語』を調べたんです。

『源氏物語』に出てくる女性は、あれは作物(つくりもの)で事実じゃありませんが、あれを餓鬼道というんです! 色餓鬼です。

(質問) ああ、色餓鬼ですか。(笑)

(岡) 色餓鬼のあはれを調べるという風な位置でも、それで調べて、

敷島の大和心を人問はば

朝日ににほふ山桜花

という。実際そんなもんだと思ったんだろうなあ。

自然界全体が心の表現であるっていうくらいの心が「敷島の大和心」だから。

それを「朝日ににほふ山桜花」というたんです。全然、わかってない!

藤田東湖の「天地正大の気」という方が少し近いんです、それにね、真相に………。

『人間の建設』で小林秀雄と対談した岡先生は、こう言い放ったのだ。

『本居宣長』は小林がライフワークとして取り組んでいたにも拘らず、である。

私は20歳前後に、筑波山の梅田開拓苑に通っていた。

そこには汪兆銘(おうちょうめい)政府の高官、胡蘭成大人が、毛沢東と蒋介石に追われて亡命して来て居られた。

そこの主(ぬし)、古神道継承者・梅田美保女史がいらして、そこで国家天下の大事や神道修行や中国古典を学んでいた。

岡先生の畏友でもある胡先生は昵懇(じっこん)の仲であった。

そこで、美保女史から、あの歴史的名対談『人間の建設』の内幕を聞かせて戴いたのだ。何とあの続編ともなるテープが、新潮社の蔵に眠っているという。

その内容は、岡先生が小林を激昂(げっこう)して叱って、コンコンと諌(いさ)めたという衝撃的内容で、そのまま本にするには憚(はばか)れ、どうにか体裁を保って、あのような形にしたというのだ。

当時の編集者は既に鬼籍に入られているから確かめようもないのであるが、岡先生は、誰彼なく、破邪顕正の矛先(ほこさき)を、世の毀誉褒貶(きよほうへん)には全く関わらずに向け、それはそれは、面目躍如たるものがあったという。

「あなたは分かっていない!!」と、天下の小林秀雄でも、たじたじとして頭を下げざるを得ない場面であった、というから凄絶の一言である。

『源氏物語』などは、心の濁りであって、『万葉集』の直(なお)き心に帰らねばならない、と。紫式部も清少納言も顔色(がんしょく)が失(う)せる。

平安以降、中世も近世も日本人が堕落したとする辺り、これは取り付く島もないが、正鵠を射ているのだろうから、誰も反駁(はんばく)出来る強者(つわもの)はいなかった。

大鉄斎も、万巻の書を閲(けみ)し、万里の旅を踏破した文人の博覧強記、画人の天衣無縫さは頗(すこぶ)る比類なく面白いが、それ以上に突き抜けた所が無いと見抜いていた。

晩年の先生は、「初めて日本人に会った」と坂本繁二郎の馬の画を褒め、また無我無欲な熊谷守一の童画のような作を好んだが、しばらくしてそれさえも語らなくなられた。

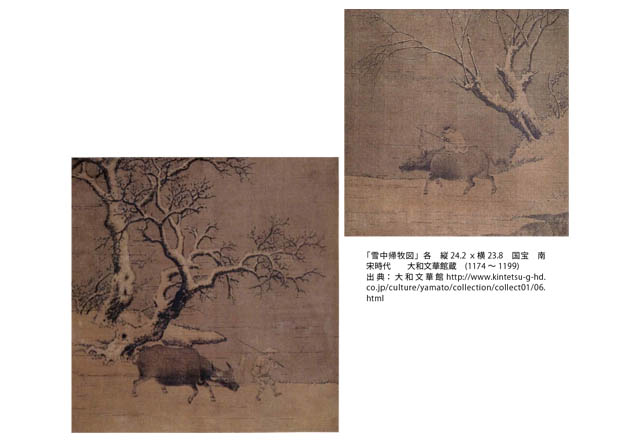

そんな訳で、私は18・19から画の究極は、水墨と決めてかかっていた中で、とりわけ、先生がベタ褒めの奈良・大和文華館にある李迪(りてき)『雪中帰牧図』に注目した。

これは当時、薬師寺に居たので、早速奈良・大和文華館に行ってプリントを買い求め、20歳前から、自室に長く掲げて眺めていた。

これが、画における観法の基準になったのかもしれない。

北国育ちの私には、凍てついたピーンと張ったこの寒気が凛として伝わる。

そして、牛を伴いて歩む人と牛の一体感がユーモラスに描かれて、その心中の何とも言えない温かさが、格別なのである。

画院画家である故に、描き方も丁寧であるが、心が洒脱(しゃだつ)である。

その絶妙なバランスというより、軽妙な心の有り様が凄いと言えば凄い。脱俗と塵埃の取り合わせた妙というべきか。

禅の境地で言えば「十牛図」の『人牛倶忘』と言った処であろうか。

こんなにも心温まり、しかも凛然とした荘厳さを表達し得る画境、格調の高さは、古今に中々ないだろう。

そして、同じ手で「紅白芙蓉(ふよう)図」が描けるのである。

今日まで、芙蓉の題材で描かれたものは、千万とあろうが、これは遥かに抜きん出ている。

類(たぐ)い稀(まれ)な技量才知は言うに及ばないだろうが、その言うに及ばない所が李迪の心境である。

精緻に描くが、その奥には悠然とした余裕が、悠揚迫らざる風格として観るものをして魅了するのだ。

この紅白は、男女の仲も、こうあるべきというべきか。

絶世の気品の中にも、この世の春を謳歌する歓びに満ち溢れている。

あの詩経「関関雎鳩(かんかんしょきゅう)」の仲睦まじきを思い起こさせる。これら国宝は固(もと)より、歴史的神品の第一に推されるべきものだろう。

しかし、この歳になっても思うが、何と夢の無い青春、カビの生えた青年であったのだろうか、と笑ってしまうのだが、こうも思春期に植え付けられた教訓というものが、この歳まで尾を引くものだろうかと、さらに苦笑するのだ。

その頃、中国の古典楽器、古琴を修学していた。

盛んに水墨の画題、『瀟湘(しょうしょう)八景』や、『高山流水』など山水にまつわる曲題を自ら手で奏することにより、中国文人の意図する所を、何かわずかなりとも身に帯びたのだろうか。

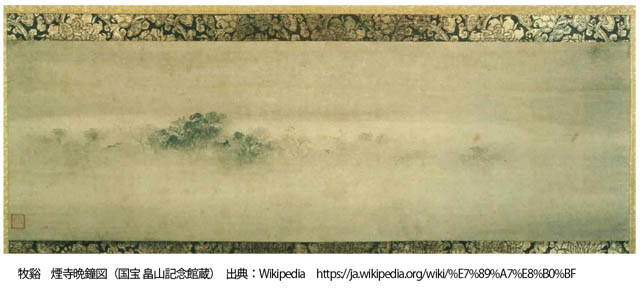

『平沙落雁』という瀟湘八景の一景が一曲となって奏するのであるが、いつも念頭にイメージしていたのが、牧谿(もっけい)の「瀟湘八景」の連作であった。

李迪や牧谿は、私にとって、時代を超えた先達でもあり、自ら老齢になって最も身近に親しみを交わす知音(ちいん)ともなっていた。

あの世に行ったならば、真っ先に会ってみたい人達なのだ。

かかる岡潔先生の審美眼「美の在(あ)り処(か)」は、改めて何事にも囚われず、何者にも阿(おもね)らない精神。甚(はなは)だ厳しく、甚だ遠い。

私にとり、まだまだ先の先に在る美の存在。

しかし乍ら、何を差し置いても、人の手を尽くしても、自然の美に勝る美は、無いのではなかろうか。

毎日の営農から自然を学びたい。只今、その一歩を歩み始めたばかりだ。何時、その高見に辿り着くかは分からない。

だから、作物に教わり、虫や鳥たちから学ぶ。その日々の対話を重ね、天工の美、至上の美に何時か目覚めたいと切に願っている。

【こちらもオススメ】

グローバリズムが人類を狂わせ世界を壊している【タイの小さき村から世界を覗く】

【夜空ノムコウ】一粒の栗から何万年前の歴史が遡れる自然の素晴らしさ

植物、生物、万物は大地から産まれ大地に眠る【自然と向き合うこと】

宮下周平

1950年、北海道恵庭市生まれ。札幌南高校卒業後、各地に師を訪ね、求道遍歴を続ける。1983年、札幌に自然食品の店「まほろば」を創業。

自然食品店「まほろば」WEBサイト:http://www.mahoroba-jp.net/

無農薬野菜を栽培する自然農園を持ち、セラミック工房を設け、オーガニックカフェとパンエ房も併設。

世界の権威を驚愕させた浄水器「エリクサー」を開発し、その水から世界初の微生物由来の新凝乳酵素を発見。

産学官共同研究により国際特許を取得する。0-1テストを使って多方面にわたる独自の商品開発を続ける。

現在、余市郡仁木町に居を移し、営農に励む毎日。