船瀬俊介連載コラム

日本人の食卓でおなじみの納豆。

それで、砂漠を緑化し地球温暖化を防ごう!という遠大なロマンを抱いている学者がいる。とてもじゃないが、あの糸引き納豆と砂漠化とは結び付かない。

奇想天外、驚天動地。しかし夢物語ではない。科学的裏付けのある素敵なドリームだ。学者はこうでなくっちゃいけない。

九州大学農学部、原敏夫助教授――。

彼はプラスチックの代用に納豆の糸を利用するという。名付けて納豆樹脂。そのポリマーは自重の約5000倍もの水を吸う。

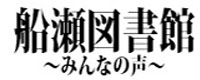

(写真A) ビーカーの手前にあるのは乾燥状態の納豆樹脂。

それをビーカーに入れて水を加えると樹脂ポリマーは吸水して、ゼリー状に膨れ上がる(九大HP『九大広報』No.2より)。

そこで、納豆樹脂ポリマーで紙オムツをつくり、その使用済みオムツを砂漠に埋設して、大地に保水性を与え、砂漠を緑の沃野に変える……。

発想はまさにユニークの極み。

粘り強く納豆研究にのめりこむ

そもそも原助教授と納豆との出会いは……?

1979年、まだ助手の頃。オーストリア・インスブルク大学からの研修生を預かった。

青い目の彼は「ナットーを研究したいデース!」と目を輝かせる。日本人にはありきたりの食べ物。しかし若き留学生には、まさにミステリアスな食材に見えたことだろう。

わたしの米国の旧友は日本語ペラペラの親日家だが、その彼ですら「納豆は、全然ダメ…」と首を振る。

彼らの目には日本人が“腐った豆”を食っているとしか映らない。

しかし、原助教授にとって長い学究生活で、何が幸いするか分からない。それまで納豆など、全く関心すらなかった若き指導教官も、我然このネバネバ物体に目覚める。研修生は聞く。

「ナットーの糸は何で出来ているのデスカ?」。

じつは60年代、日本でその成分は解明されていた。それはポリグルタミン酸(PGA)と呼ばれる高分子(学名:ポリガンマー・グルタミンアシド)。

しかし日本語論文でしか発表されていなかった。「納豆を国際化したい」。

原氏はさらにのめりこむ。納豆糸の構造解明。さらにナットウキナーゼなど酵素研究。熱意はルーツ解明にまで及ぶ。

「照葉樹林文化圏というのが東南アジアにあり、納豆の“家系図”もそれに重なり必ず中国の雲南に行き当たるはず…」。

夢はアジア大陸にまで飛躍。中国、タイ、ネパールなど納豆の糸をつくる遺伝子“家系図”を大型コンピューターで解析するなど没頭した。

納豆糸からバイオプラスチック!

そのうち、ふと気づく。「結局、納豆を作ったのは俺じゃない」。

なんだかアホらしくなってきた。「よし!納豆のさらに先、新しい発見で世の中の役に立とう!」。思いは次のステップに向わせた。

着目したのがネバネバ糸。これから何か出来ないか?

PGAは多数のグルタミン酸が鎖状につながっている。この糸を水に溶かすと無色透明の水溶液になる。

これに放射線を当てるとPGAの鎖の間に新しい結合ができる。

こうして分子同士が網の目のように絡み合い樹脂状の物質となる。感触は普通のプラスチックそっくり。

そして、手で割れないほどの強度がある。みごと納豆樹脂の完成である。

原助教授の納豆への偏愛が納豆を“プラスチック”に変身させたのだ。ネバネバが新素材バイオプラスチック(BP)に変貌を遂げた。

さらに空気中の菌がゆっくり樹脂を分解することも解明。これは生分解性プラスチックだった。

博多発、辛子めんたいこ容器に採用

「納豆樹脂」には新エネルギー・産業開発機構(NEDO)も着目。その支援事業にも認定された。

では、この納豆樹脂をどんな商品に応用するか?

キーワードは (1) 吸水生、(2) 生分解性、(3) 可塑性、さらに (4) 地域性。なんとか博多発の新素材としてデビューさせたい。

「そこでひらめいたのが博多めんたいこか豚骨ラーメン…」と原助教授は苦笑。

手頃サイズ容器としてまず、めんたいこに注目。食品容器は使い終わったあと、やっかいものになる。

「なら使い終わったら食べられればいいや…。食べられる容器にすればゴミにはならない」。東京にはない博多人らしいおおらかな着眼の妙。地元の辛子めんたいこメーカー「ふくや」と共同でパッケージ開発に取り組んでいる。

原料は、大量に市販納豆を買ってくるわけにはいかない。

培養液で納豆菌を増殖させ、PGAを作らせて樹脂を大量生産するシステムも開発。実際に使用する場合は他の生分解性プラスチックと混ぜて生成する。

5000倍吸水オムツで砂漠を緑に

夢はそれだけにとどまらない。彼のロマンは納豆樹脂の開発当初からシルクロードの砂漠にあった。

「納豆樹脂ポリマーの吸水性です!」。

樹脂とヘドロを混ぜたペレットを土に混ぜれば、乾燥地や砂漠地帯でも野菜栽培が可能になる。

しかし、ただそれだけではつまらない。吸水性でひらめいたのは紙オムツ。「健康食の納豆を食べて長生きした人、必ず下(しも)の世話が必要となってくる。

そこで納豆樹脂を使った老人用紙オムツをしてあげる。

使い終わると、それを船に積んでシルクロードの砂漠に埋める。すると約5000倍保水力で砂漠の緑がよみがえる!」

さらにオムツ自体は分解されていく。

オムツの商品名も考えた。“ネバーズ”。思わずほほ笑んでしまった。彼はオムツの試作品まで作った。後は量産化してくれる企業が手を挙げてくれるのを待つのみ。

「納豆が砂漠化を救う」――なんと壮大で、なんとユーモラスな計画ではないか。「楽しくないとつまらんですよ。ワッハッハ…」。呵々大笑に、こちらもつられ笑い。

現在、紙オムツ原料のパルプメーカーなどは、熱帯雨林などの木材伐採で温暖化を加速すると厳しい目にさらされている。

しかし、納豆ポリマーによるオムツなら砂漠に埋設する最終処分により、砂地は目を見張る保水力を確保し、緑の沃野に変貌するのだ。

さらに生分解性なので公害も汚染もゼロ。四方が丸く収まる。

地球を“砂の惑星”にするな!

いま地球温暖化による砂漠化は、想像を絶する勢いで進んでいる。

それは、まず異常熱波、つぎに大干ばつ……そして砂漠化へと急速に地球表面を浸蝕し尽くしている。

干ばつは即、農産物の全滅、農地消滅へとつながり、飢饉を引き起こす。

干ばつは“飢餓の世紀”へのトリガーだ。その先にあるのは食糧を奪い合う紛争、戦争の惨劇だ。

2025年までに27億人が水不足に苦しむと予測されている。

そして、2035年には38億人が水不足に呻吟することになる。例えば世界で最も豊かな生活を謳歌している北米地域ですら、今世紀中に“第二のサハラ砂漠”になると専門家は警告する。

膨大な人口を抱える中国も例外ではない。

砂漠は首都北京の70kmまで迫っており、やがて中国は砂にのまれると懸念する声も。シルクロードの広大無辺の砂漠の下にはかつて栄えた王国や都市の遺跡が眠っている。

このまま放置すれば、やがて地球の陸地すべてが砂に覆われるだろう。

その未来の姿は、そう“砂の惑星”……。わたしは夜空を仰いで戦慄する。それはあの赤い死の惑星、火星の姿とだぶる。砂漠化を食い止めることは人類の存亡に関わる。

納豆樹脂の紙オムツ・プムロジェクトを笑ってはいけない。政府も企業も、あらゆる手立てを尽くし総力をあげるときなのだ。

引用:日経BP社 2007年2月1日

【こちらもオススメ】

船瀬俊介 (ふなせ しゅんすけ)地球環境問題評論家

著作 『買ってはいけない!』シリーズ200万部ベストセラー 九州大学理学部を経て、早稲田大学社会学科を卒業後、日本消費者連盟に参加。

『消費者レポート』 などの編集等を担当する。また日米学生会議の日本代表として訪米、米消費者連盟(CU)と交流。

独立後は、医、食、住、環境、消費者問題を中心に執筆、講演活動を展開。

船瀬俊介公式ホームページ= http://funase.net/

船瀬俊介公式facebook= https://www.facebook.com/funaseshun

船瀬俊介が塾長をつとめる勉強会「船瀬塾」= https://www.facebook.com/funase.juku

著書に「やってみました!1日1食」「抗がん剤で殺される」「三日食べなきゃ7割治る」「 ワクチンの罠」他、140冊以上。